Im Gespräch

Nachhaltige Immobilien: Welche Zertifizierung lohnt sich?

Text: Sandra Hoffmann mit Alexander Rüb und Moritz Marx | Foto (Header): © Steinlein Werbeagentur

Regularien, wie die EU-Taxonomie oder die Offenlegungsverordnung, richten den europäischen Immobiliensektor stärker auf Nachhaltigkeit aus und Nutzer sowie Investoren fragen diesen Aspekt auch vermehrt nach. Das bestätigen Alexander Rüb, Leiter der Nationalen Systemvertretung BREEAM D-A-CH bei TÜV SÜD, und Moritz Marx, Team Leader Sustainability bei Agradblue. Im Interview mit GEG Baupraxis erläutern die Experten, warum das Zertifizierungssystem BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) auf dem deutschen Markt im Kommen ist und welche Zertifizierungssysteme darüber hinaus interessant sind.

Auszug aus:

GEG Baupraxis

Fachmagazin für energieeffiziente und ressourcenschonende Neu- und Bestandsbauten

Ausgabe März / April 2025

Jetzt Leser/-in werden

Wie verbreitet ist BREEAM in Deutschland? Und wie etabliert sind im Vergleich dazu die Zertifizierungssysteme DGNB, LEED oder BNB?

Alexander Rüb: 2022 waren mehr als 2.800 Immobilien in Deutschland mit einem Nachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnet. Das ist ein neuer Rekord. Die Systeme BREEAM, DGNB und LEED sind hierzulande am bekanntesten. Bei der Zertifizierung von Bestandsimmobilien hebt sich BREEAM als verbreitetstes Zertifizierungssystem hervor, wohingegen sich Eigentümer von Neubauprojekten 2022 v. a. für das System der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) entschieden. „BNB“ steht für Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen und wurde 2008 von der deutschen Bundesregierung für öffentliche Gebäude eingeführt. Es basiert auf dem früheren Bewertungssystem „Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude” und wurde speziell für staatliche Bauprojekte entwickelt. DGNB wurde ebenfalls 2008 gegründet, allerdings als privatwirtschaftliche Initiative. Die ersten DGNB- Zertifizierungen erfolgten 2009. Die Anwendungsbereiche von BNB und DGNB überschneiden sich, DGNB ist aber stärker

Wo ist – europaweit gesehen – BREEAM am verbreitetsten?

Rüb: BREEAM wurde Anfang der 1990er- Jahre zuerst in Großbritannien eingeführt und gilt als älteste Nachhaltigkeitszertifizierung für Immobilien überhaupt. TÜV SÜD vertritt das traditionsreiche System im DACH- Raum. Die DGNB fokussiert mit ihrem Zertifizierungssystem auf den deutschen Markt. Vergleicht man beide Label, sind BREEAM und DGNB jeweils in ihrem Herkunftsland am verbreitetsten. Als erste Immobilie auf dem europäischen Festland hat ein Münchener Bürokomplex 2009 ein BREEAM-Zertifikat erhalten – 19 Jahre nach der Einführung des Systems in Großbritannien. Heute finden wir dieses in etwa 100 Ländern – das unterstreicht seine he-rausragende internationale Anerkennung. Seit der Einführung im Jahr 1990 wurden weltweit über 1.000.000 Gebäude BREEAM-zertifiziert, und mehr als 2,9 Millionen Projekte sind für eine Zertifizierung registriert. Neben der DACH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz) ist BREEAM u. a. in Frankreich, Polen und Schweden stark nachgefragt. LEED ist v. a. dort stark vertreten, wo es entwickelt wurde: in den USA und Kanada. Das Label, dessen Abkürzung für Leadership in Energy and Environmental Design steht, wurde in den späten 1990ern vom U. S. Green Building Council entworfen.

Welche verschiedenen Bewertungsstandards gibt es von BREEAM insgesamt und in wie vielen Stufen werden diese vergeben?

Rüb: Im DACH-Raum stellt TÜV SÜD insgesamt fünf Bewertungsstandards: BREEAM DE Neubau und BREEAM DE Bestand für den deutschen Immobilienmarkt, für Österreich gibt es BREEAM AT Neubau und BREEAM AT Bestand sowie außerdem für die Schweiz BREEAM CH Bestand. BREEAM bietet Zertifizierungen für den gesamten Lebenszyklus an, von Neubauten über den Bestand und Betrieb bis hin zur Sanierung und zum Rückbau von Immobilien. Die Bewertung von Bestandsgebäuden gliedert sich in BREEAM DE Bestand Gewerbe und BREEAM DE Bestand Wohnen. Alle Bewertungsstandards, die nicht an nationale Anforderungen adaptiert sind, können über die internationalen BREEAM Standards auch in Ländern mit einer nationalen Systemvertretung angewendet werden. Neubauten werden entsprechend einer von drei Ausbaustufen bewertet. Diese Stufen sind erstens „Shell only” (Rohbau), zweitens „Shell and core“ (Teilausbau) sowie drittens „Fully fitted“ (ohne Mieterausbau).

Moritz Marx: Unabhängige Auditoren, z. B. von Agradblue, bewerten Gebäude nach BREEAM mit einer Punktzahl zwischen 0 und 100. Daraus leiten sie einen Exzellenzgrad ab – das sind fünf für Neubauten und sechs für Bestandsimmobilien. Die Exzellenzgrade bilden eine Skala von „Herausragend“ (beste Bewertung) bis „Ausreichend“ (niedrigste Bewertung), wobei der Grad „Ausreichend“ nur für Bestandsgebäude zur Verfügung steht.

Welches sind die Hauptunterschiede zwischen BREEAM, DGNB und LEED?

Rüb: Ich setze hier zunächst eher bei den gewissen Gemeinsamkeiten an, die wir zwischen diesen drei Zertifizierungssystemen sehen. In alle Bewertungen fließen Kriterien, wie Wassernutzung, Materialauswahl und Energieeffizienz, ein. Zudem basieren alle drei Label auf einem Punktesystem in verschiedenen Kategorien. Hauptsächlich unterscheiden sie sich in der Eignung und Bekanntheit für unterschiedliche Regionen und Marktsegmente. Soll das Nachhaltigkeitszertifikat international vergleichbar sein? Oder ist v. a. die Bekanntheit im deutschen Markt wichtig? Soll ein Neubau oder eine Bestandsimmobilie bewertet werden? Obwohl DGNB hierzulande am bekanntesten ist, tendieren internationale Investoren aufgrund der globalen Vergleichbarkeit seit einigen Jahren verstärkt zu BREEAM oder LEED. BREEAM hat gegenüber LEED einen großen Vorteil: BREEAM-Anwender können die benötigten Unterlagen in deutscher Sprache vorlegen. Das verkürzt und vereinfacht das Prozedere bis zum Zertifikat. Mit BREEAM lassen sich zudem individuelle Merkmale von Immobilien gut erfassen, da die Systeme nach bis zu neun Bewertungskategorien aufgebaut sind. Das DGNB-System ist in bis zu sechs Themenfeldern aufgebaut, die sich an den drei Säulen der Nachhaltigkeit Ökologie, Ökonomie und Soziokulturelles orientieren.

Und wie hat sich BREEAM in den letzten Jahren inhaltlich weiterentwickelt?

Rüb: Die wesentlichste Änderung betrifft die Perspektive, die wir einnehmen, wenn wir über Nachhaltigkeit bei Immobilien sprechen. Das wiederum wirkt sich auf die Ausgestaltung der Systeme aus. Haben früher die Systemanbieter die Anforderungen in der Nachhaltigkeitszertifizierung vorgegeben, sind es heute politische Institutionen. Deshalb muss sich BREEAM zunehmend an europäischen und nationalen Regularien messen lassen. Die Anwender fragen vermehrt, ob dieses oder jenes Label die ESG-Anforderungen erfüllen kann. Diese Frage können wir für BREEAM bejahen. Das System wird regelmäßig adaptiert – so können regionale Anforderungen einfließen, insofern das praktikabel und sinnvoll ist. Das verraten Konsultationen mit den relevanten Interessengruppen. Die Adaptionen finden immer im Abgleich und Rückbezug auf den Core Technical Standard von BRE Global statt, um die internationale Vergleichbarkeit zu erhalten. Eine aktuelle Neuerung im Jahr 2025 ist die Ergänzung der BREEAM Bestandsysteme um die Anforderungen der EU-Taxonomie.

Welche Bewertungskriterien fragt BREEAM aktuell insgesamt im Detail ab?

Marx: Die Auditoren von Agradblue bewerten Immobilien nach BREEAM in den folgenden neun Kategorien: verwendete Materialien, Transport, Energie, Management, Boden und Ökologie, Wohlbefinden und Gesundheit, Widerstandsfähigkeit, Wasser und Emissionen. In der Kategorie „Management“ betrachten wir beispielsweise, wie viel Verantwortung auf Betreiberseite in puncto Nachhaltigkeit übernommen wird und wie die Mieter diese Ambitionen im Rahmen von Green Leases unterstützen können. Damit sind spezielle Mietverträge gemeint, die Mieter zu mehr Nachhaltigkeit motivieren sollen, etwa durch umweltbewusstes Heizen. Teilaspekte der Kategorie „Energie“ sind die Energie- und CO₂-Reduktion, die Beobachtung des Verbrauchs sowie die Effizienz von Gebäudetechnik und -ausstattung. Weiterhin fragen wir in der Kategorie „Wasser“ auch nach möglichen Wasserverlusten und einem detaillierten Monitoring – denn Wasser muss effizient genutzt werden. Für die Beurteilung der Kategorie „Materialien“ thematisieren wir u. a. eine pflichtbewusste und ökologische Beschaffung. Die Qualität der Gebäudezugänge, der Raumluft sowie der Akustik sind Teil der Kategorie „Wohlbefinden und Gesundheit“. Diese Faktoren begutachten und verifizieren wir anhand konkreter Daten. Deren Erhebung ist besonders bei älteren Immobilien teilweise eine echte Herausforderung.

Der Vorteil bei BREEAM: Im Management unterstützt das Label Prozesse, das Vorhalten von Nachweisen und fördert die Transparenz. Es fungiert nicht nur als reines Bewertungssystem, sondern kann auch als Managementtool und „Leitfaden“ dienen. Auf diese Weise ermöglicht es informierte, datenbasierte Entscheidungen i. S. d. Nachhaltigkeit. Das erleichtert Audits und Zertifizierungen.

Für wen – soll heißen: welchen Eigentümer bzw. Entwickler, oder welchen Immobilientypus – eignet sich welches Zertifizierungssystem am besten?

Marx: Die bekannten Zertifizierungen haben in der Tat unterschiedliche Schwerpunkte. Diese zeigen sich aber mehr in der Strukturierung und Gewichtung der Kategorien und Kriterien und weniger in der Anwendbarkeit auf konkrete Immobilientypen. DGNB bildet beispielsweise die Vorabzertifizierung von Quartieren und Baustellen in jeweils eigenen Zertifizierungssystemen ab. Bei BREEAM findet die Bewertung von Quartieren im System „Communities“ statt und die von Baustellen im System „Neubau“. BREEAM bietet insofern ein ganzheitliches Tool für den Projektzyklus von Neubauten. Soll bei Neubauprojekten die Übereinstimmung mit europäischen und nationalen Regularien fokussiert werden, bieten BREEAM und DGNB aber ein gleichermaßen gutes Handwerkszeug. BREEAM-Zertifizierungen werden unserer Erfahrung nach außerdem stark für Bestandsimmobilien sowohl im Gewerbe- als auch im Wohnbereich nachgefragt. Spannend ist beispielsweise die Möglichkeit, Gebäudequalität und -betrieb getrennt voneinander zu betrachten und zu bewerten. Darüber hinaus können wir durch den zusätzlichen BREEAM-Auszeichnungsgrad für Bestandsgebäude optimal auf deren faktische Gegebenheiten eingehen. BREEAM DE Bestand richtet sich v. a. an Bestandshalter und Eigentümer überwiegend aus dem (inter-) nationalen Finanzsektor – etwa institutionelle Investoren, Versicherungen, Vermögensverwalter, oder Fonds- bzw. Asset Manager. Interesse an BREEAM DE Neubau haben Bauherren und Projektentwickler, dazu gehören Fachplaner und Architekten. Grundsätzlich können, je nach Zielsetzung, auch mehrere Zertifizierungen für ein und dieselbe Immobilie zielführend sein.

Was ist bei der Wahl des Zertifizierungssystems hauptsächlich zu beachten?

Rüb: Planer und Eigentümer sollten sich so früh wie möglich ihre Ausgangssituation und Zielsetzung vergegenwärtigen. Was soll die Zertifizierung können? Für international agierende Unternehmen eignet sich wegen seiner weltweiten Vergleichbarkeit BREEAM. Das System deckt Neubauten und Bestandsimmobilien ab. So integriert es sich auch in breite Portfolien mit verschiedenen Assetklassen. Außerdem weisen wir gern auf die länderspezifischen System-Instanzen hin, die lokale Gegebenheiten aufgreifen. Weil diese trotzdem in einer einheitlichen BREEAM-Systematik aufgehen, besteht die Vergleichbarkeit nicht nur auf dem Papier.

Marx: Diese Frage bekommen wir wegen der hohen Diversität an Zertifikaten, Anforderungen und Regulatorien sehr häufig gestellt. Teils sind unsere Kunden damit überfordert. Wichtig ist v. a., welches Ziel im Einzelnen mit der Immobilie verfolgt wird. Strebt unser Kunde beispielsweise einen Rollout in einem Portfolio mit internationalem Kontext oder den Verkauf an, führt aus unserer Sicht aktuell kein Weg an BREEAM vorbei. Legt er im Gegenzug einen sehr fokussierten Wert rein auf das Management und den Betrieb der Immobilie auf lange Sicht, empfiehlt sich DGNB GiB (Gebäude im Betrieb).

Und wann macht es Sinn, seine Immobilien mit mehreren Systemen zertifizieren zu lassen?

Marx: Das kann dann sinnvoll sein, wenn Eigentümer oder Investoren mit einer Immobilie oder mit einem Portfolio mehrere dieser Ziele verbinden. Soll die Einhaltung nationaler und lokaler Standards demonstriert werden, beispielsweise, um Förderungen zu erhalten oder Investoren per Crowdfunding zu gewinnen? Dann sind Zertifizierungen mit lokalem Schwerpunkt, wie etwa DGNB, zu empfehlen. Soll hingegen aus lokal anerkannten Neubau- und Bestandsimmobilien in verschiedenen Ländern ein leistungsstarkes und vielseitiges internationales Portfolio werden? Dann führt an einer Zertifizierung mit internationaler Vergleichbarkeit kein Weg vorbei. Nur so lassen sich Investoren überzeugen, die mit lokalen Gegebenheiten nicht vertraut sind. Eine global anerkannte Zertifizierung belegt für diese Zielgruppe die Werthaltigkeit der Unternehmung. Wer die Attraktivität für Mieter erhöhen möchte, kann neben einem ESG-basierten System (BREEAM, DGNB und LEED) zusätzlich die IT-Resilienz ins Auge fassen. Dafür bieten sich z. B. WiredScore und SmartScore an. Diese Label betrachten einerseits die Konnektivität und den Digitalisierungsgrad von Gebäuden (WiredScore), schärfen aber andererseits auch den Blick für die zunehmend verbreitete Smart-Home-Technologie (Smart- Score).

Wenn man die aktuellen politischen Rahmenbedingungen betrachtet: Welches System ist für den deutschen Immobilienmarkt besser geeignet: BREEAM oder LEED?

Rüb: Auch hier kommt es wieder auf den Schwerpunkt an. Ein neues Gewerbequartier kann auch in Deutschland von einer amerikanischen Gesellschaft geplant oder betrieben werden. Dann geht es möglicherweise darum, am Heimatstandort Anleger zu überzeugen – das geht besser mit einer Zertifizierung wie LEED, die auch im eigenen Markt bekannt ist.

Da die EU-Taxonomie noch kein Schwerpunktthema amerikanischer Immobilien ist, deckt LEED allerdings deren Anforderungen nicht in gleichem Maße ab wie BREEAM. Investoren zeigen ein zunehmendes Interesse an nachhaltigen Immobilien. Deswegen werden Zertifizierungen nach BREEAM in Deutschland immer stärker nachgefragt. Wer hierzulande Immobilien besitzt und sich an eine internationale Zielgruppe richtet, braucht eine Zertifizierung, die global vergleichbar und auf der ganzen Welt anerkannt ist. BREEAM und LEED können sich durchaus ergänzen, da kommt es immer auf den individuellen Fall und Anwender an.

DGNB ist ein deutsches System. Ist es für den deutschen Markt daher am besten geeignet?

Rüb: In Zahlen ist DGNB das auf dem deutschen Immobilienmarkt führende System zur Nachhaltigkeitszertifizierung von Immobilien. Das ist zwar beeindruckend, verrät aber keine allgemeingültige Lösung. Grundsätzlich kann sowohl mit BREEAM als auch mit DGNB auf dem deutschen Immobilienmarkt gut gearbeitet werden. Das System der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen genießt hierzulande großes Vertrauen. Als lokale Institution greift die Gesellschaft die nationalen Anforderungen direkt auf. Für BREEAM ist TÜV SÜD die deutsche Systemvertretung und damit direkter Ansprechpartner. Durch seine Adaption gewährleistet auch dieses Label die Einhaltung der nationalen Anforderungen.

Was bringt Immobilieneigentümern die Zertifizierung einer Bestandsimmobilie? Und welches System ist für die Bestandsimmobilie am besten aufgestellt?

Rüb: Um das Potenzial für und von Nachhaltigkeitsmaßnahmen bei bestehenden Immobilien zu erheben, empfiehlt sich in jedem Fall eine Nachhaltigkeitsbewertung und -zertifizierung im Sinn einer Bestandsaufnahme. Aufgrund seines Charakters als Managementtool eignet sich BREEAM dafür sehr gut. Aber auch mit Blick auf konkrete Ziele lohnt sich eine Zertifizierung beispielsweise dann, wenn nach einer Rundumsanierung neue gewerbliche Mieter, möglicherweise mit internationalem Hintergrund, angesprochen werden sollen. Ist eine Bestandsimmobilie zertifiziert, nimmt sie auf Augenhöhe am Wettbewerb teil.

Da zwischen 85 und 95 Prozent der heutigen Bestandsimmobilien auch 2050 noch stehen werden, ist eine Zertifizierung eine direkte Investition in die Zukunft. Sie bietet zudem eine möglichst sichere Grundlage für Investitionsentscheidungen. Um herauszufinden, wo finanzielle Aufwendungen für mehr Nachhaltigkeit den größten Effekt entfalten, muss eine Analyse so oder so stattfinden. Warum also nicht das Notwendige mit dem Nützlichen verbinden? Außerdem legt die deutsche Politik inzwischen einen Fokus auf Bestandsförderung – es ist Konsens, dass mehr Nachhaltigkeit nicht durch flächendeckenden Abriss und Neubau zu erreichen ist. Für Zertifizierungen von Bestandsgebäuden ist BREEAM in Deutschland ein guter Tipp.

Wie sieht das Ganze jedoch im Hinblick auf Fördermittel aus? Ist man diesbezüglich mit DGNB in Deutschland am besten gestellt?

Marx: Aktuell trifft das zu. Die DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) erkennt nur wenige Systeme an, deren Zertifizierung das QNG-Siegel (Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude) erwirkt. Unter diesen Systemen ist DGNB das bekannteste und unserer Erfahrung nach als Branchenstandard auch das geeignetste. Das QNG-Siegel ist essenziell für jeden Planer und Projektentwickler, der sich für eine Förderung interessiert. Um ein QNG-Siegel und damit den höchsten Fördersatz zu erhalten, muss nicht die ambitionierteste DGNB-Zertifizierungsstufe erreicht werden. Für Wohngebäude können Interessenten auch eine Auszeichnung nach dem NaWoh-System (Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau) anstreben.

Die Beurteilung funktioniert aber grundlegend anders als bei DGNB. Bei DGNB entscheiden einzelne Kategorien, in denen die Bewertung weniger gut ausgefallen ist, nicht über Erfolg oder Misserfolg der gesamten Zertifizierung. Das NaWoh-Siegel setzt die Erfüllung einer bestimmten Menge an Kriterien auf jeden Fall voraus. Eine Ausgleichsmöglichkeit gibt es nicht. Rüb: In seiner neuesten Systemversion (BREEAM DE Neubau V 7.0), die im Herbst 2025 veröffentlicht wird, erfüllt auch BREEAM die Anforderungen für das QNG- Siegel. Eine Akkreditierung nach ISO 17065 strebt TÜV SÜD daher an.

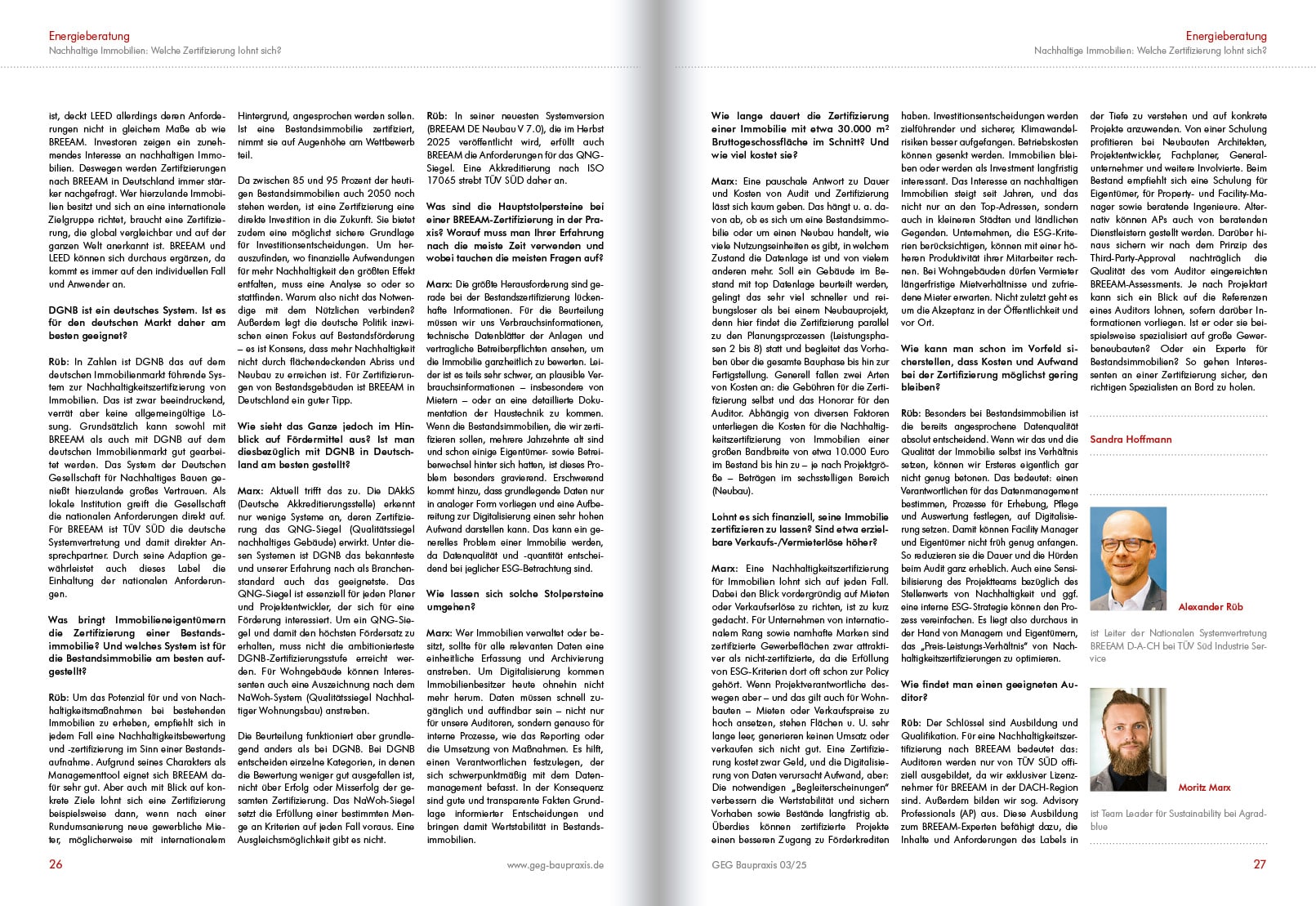

Was sind die Hauptstolpersteine bei einer BREEAM-Zertifizierung in der Praxis? Worauf muss man Ihrer Erfahrung nach die meiste Zeit verwenden und wobei tauchen die meisten Fragen auf?

Marx: Die größte Herausforderung sind gerade bei der Bestandszertifizierung lückenhafte Informationen. Für die Beurteilung müssen wir uns Verbrauchsinformationen, technische Datenblätter der Anlagen und vertragliche Betreiberpflichten ansehen, um die Immobilie ganzheitlich zu bewerten. Leider ist es teils sehr schwer, an plausible Verbrauchsinformationen – insbesondere von Mietern – oder an eine detaillierte Dokumentation der Haustechnik zu kommen. Wenn die Bestandsimmobilien, die wir zertifizieren sollen, mehrere Jahrzehnte alt sind und schon einige Eigentümer- sowie Betreiberwechsel hinter sich hatten, ist dieses Problem besonders gravierend. Erschwerend kommt hinzu, dass grundlegende Daten nur in analoger Form vorliegen und eine Aufbereitung zur Digitalisierung einen sehr hohen Aufwand darstellen kann. Das kann ein generelles Problem einer Immobilie werden, da Datenqualität und -quantität entscheidend bei jeglicher ESG-Betrachtung sind.

Wie lassen sich solche Stolpersteine umgehen?

Marx: Wer Immobilien verwaltet oder besitzt, sollte für alle relevanten Daten eine einheitliche Erfassung und Archivierung anstreben. Um Digitalisierung kommen Immobilienbesitzer heute ohnehin nicht mehr herum. Daten müssen schnell zugänglich und auffindbar sein – nicht nur für unsere Auditoren, sondern genauso für interne Prozesse, wie das Reporting oder die Umsetzung von Maßnahmen. Es hilft, einen Verantwortlichen festzulegen, der sich schwerpunktmäßig mit dem Datenmanagement befasst. In der Konsequenz sind gute und transparente Fakten Grundlage informierter Entscheidungen und bringen damit Wertstabilität in Bestandsimmobilien.

Wie lange dauert die Zertifizierung einer Immobilie mit etwa 30.000 m ² Bruttogeschossfläche im Schnitt? Und wie viel kostet sie?

Marx: Eine pauschale Antwort zu Dauer und Kosten von Audit und Zertifizierung lässt sich kaum geben. Das hängt u. a. davon ab, ob es sich um eine Bestandsimmobilie oder um einen Neubau handelt, wie viele Nutzungseinheiten es gibt, in welchem Zustand die Datenlage ist und von vielem anderen mehr. Soll ein Gebäude im Bestand mit top Datenlage beurteilt werden, gelingt das sehr viel schneller und reibungsloser als bei einem Neubauprojekt, denn hier findet die Zertifizierung parallel zu den Planungsprozessen (Leistungsphasen 2 bis 8) statt und begleitet das Vorhaben über die gesamte Bauphase bis hin zur Fertigstellung. Generell fallen zwei Arten von Kosten an: die Gebühren für die Zertifizierung selbst und das Honorar für den Auditor. Abhängig von diversen Faktoren unterliegen die Kosten für die Nachhaltigkeitszertifizierung von Immobilien einer großen Bandbreite von etwa 10.000 Euro im Bestand bis hin zu – je nach Projektgröße – Beträgen im sechsstelligen Bereich (Neubau).

Lohnt es sich finanziell, seine Immobilie zertifizieren zu lassen? Sind etwa erzielbare Verkaufs-/ Vermieterlöse höher?

Marx: Eine Nachhaltigkeitszertifizierung für Immobilien lohnt sich auf jeden Fall. Dabei den Blick vordergründig auf Mieten oder Verkaufserlöse zu richten, ist zu kurz gedacht. Für Unternehmen von internationalem Rang sowie namhafte Marken sind zertifizierte Gewerbeflächen zwar attraktiver als nicht-zertifizierte, da die Erfüllung von ESG-Kriterien dort oft schon zur Policy gehört. Wenn Projektverantwortliche deswegen aber – und das gilt auch für Wohnbauten – Mieten oder Verkaufspreise zu hoch ansetzen, stehen Flächen u. U. sehr lange leer, generieren keinen Umsatz oder verkaufen sich nicht gut. Eine Zertifizierung kostet zwar Geld, und die Digitalisierung von Daten verursacht Aufwand, aber: Die notwendigen „Begleiterscheinungen“ verbessern die Wertstabilität und sichern Vorhaben sowie Bestände langfristig ab. Überdies können zertifizierte Projekte einen besseren Zugang zu Förderkrediten haben. Investitionsentscheidungen werden zielführender und sicherer, Klimawandelrisiken besser aufgefangen. Betriebskosten können gesenkt werden. Immobilien bleiben oder werden als Investment langfristig interessant. Das Interesse an nachhaltigen Immobilien steigt seit Jahren, und das nicht nur an den Top-Adressen, sondern auch in kleineren Städten und ländlichen Gegenden. Unternehmen, die ESG-Kriterien berücksichtigen, können mit einer höheren Produktivität ihrer Mitarbeiter rechnen. Bei Wohngebäuden dürfen Vermieter längerfristige Mietverhältnisse und zufriedene Mieter erwarten. Nicht zuletzt geht es um die Akzeptanz in der Öffentlichkeit und vor Ort.

Wie kann man schon im Vorfeld sicherstellen, dass Kosten und Aufwand bei der Zertifizierung möglichst gering bleiben?

Rüb: Besonders bei Bestandsimmobilien ist die bereits angesprochene Datenqualität absolut entscheidend. Wenn wir das und die Qualität der Immobilie selbst ins Verhältnis setzen, können wir Ersteres eigentlich gar nicht genug betonen. Das bedeutet: einen Verantwortlichen für das Datenmanagement bestimmen, Prozesse für Erhebung, Pflege und Auswertung festlegen, auf Digitalisierung setzen. Damit können Facility Manager und Eigentümer nicht früh genug anfangen. So reduzieren sie die Dauer und die Hürden beim Audit ganz erheblich. Auch eine Sensibilisierung des Projektteams bezüglich des Stellenwerts von Nachhaltigkeit und ggf. eine interne ESG-Strategie können den Prozess vereinfachen. Es liegt also durchaus in der Hand von Managern und Eigentümern, das „Preis-Leistungs-Verhältnis“ von Nachhaltigkeitszertifizierungen zu optimieren.

Wie findet man einen geeigneten Auditor?

Rüb: Der Schlüssel sind Ausbildung und Qualifikation. Für eine Nachhaltigkeitszertifizierung nach BREEAM bedeutet das: Auditoren werden nur von TÜV SÜD offiziell ausgebildet, da wir exklusiver Lizenznehmer für BREEAM in der DACH-Region sind. Außerdem bilden wir sog. Advisory Professionals (AP) aus. Diese Ausbildung zum BREEAM-Experten befähigt dazu, die Inhalte und Anforderungen des Labels in der Tiefe zu verstehen und auf konkrete Projekte anzuwenden. Von einer Schulung profitieren bei Neubauten Architekten, Projektentwickler, Fachplaner, Generalunternehmer und weitere Involvierte. Beim Bestand empfiehlt sich eine Schulung für Eigentümer, für Property- und Facility-Manager sowie beratende Ingenieure. Alternativ können APs auch von beratenden Dienstleistern gestellt werden. Darüber hinaus sichern wir nach dem Prinzip des Third-Party-Approval nachträglich die Qualität des vom Auditor eingereichten BREEAM-Assessments. Je nach Projektart kann sich ein Blick auf die Referenzen eines Auditors lohnen, sofern darüber Informationen vorliegen. Ist er oder sie beispielsweise spezialisiert auf große Gewerbeneubauten? Oder ein Experte für Bestandsimmobilien? So gehen Interessenten an einer Zertifizierung sicher, den richtigen Spezialisten an Bord zu holen.

Die Autoren

Alexander Rüb ist Leiter der Nationalen Systemvertretung BREEAM D-A-CH bei TÜV Süd Industrie Service

Moritz Marx ist Team Leader für Sustainability bei Agradblue