Komplettmodernisierung eines Frankfurter 1960er-Jahre-Wohnhauses

Energetische Ertüchtigung, Sanierung und Erweiterung

Text: Marc Wilhelm Lennartz | Foto (Header): © raum für architektur kay künzel

Im Rhein-Main-Gebiet ist ein siebengeschossiges Wohnhaus aus den 1960er-Jahren vollumfänglich saniert und erweitert worden. Die Bewohner konnten während der Maßnahmen in ihren Wohnungen verbleiben. Im Zuge der holzbaulichen Modernisierung wurde u. a. die Gebäudehülle mittels vorgefertigter Holzrahmenbauelemente energetisch ertüchtigt. Zudem hat der Wohnbau erstmals einen Aufzug mit einem Schacht aus Massivholz erhalten, beidseitig flankiert von neuen Holzbau-Balkonen.

Auszug aus:

GEG Baupraxis

Fachmagazin für energieeffiziente und ressourcenschonende Neu- und Bestandsbauten

Ausgabe September / Oktober 2025

Jetzt Leser/-in werden

Das siebenstöckige Wohnhaus im Frankfurter Ostend bedurfte einer grundlegenden Sanierung. Dieser Frankfurter Stadtteil, östlich der Innenstadt im Ortsbezirk Bornheim/ Ostend gelegen, hat seit Mitte des 19. Jahrhunderts einen umfassenden städtebaulichen Wandel erfahren. Heute leben hier auf gut sechs Hektar Fläche rund 30.000 Menschen, womit das Ostend zu den am meisten dichtbesiedelten Stadtteilen des Rhein- Main-Ballungsraums gehört. Das siebengeschossige, unterkellerte Mehrfamilienhaus mit Erdgeschoss, fünf Obergeschossen und einem ausgebauten Dachgeschoss war damals in einschaliger Massivbauweise aus 24 cm dicken Kalksandsteinen ohne weitere Dämmung errichtet worden. Die Erschließung der 27 Wohnungen, nebst einer Gewerbeeinheit (Restaurant) im Erdgeschoß, erfolgte bis zur Sanierung ausschließlich über das zentrale Treppenhaus. Die holzbaulich vollumfängliche Sanierung umfasst zum einen die energetische Ertüchtigung der Gebäudehülle mittels vorgefertigter Holzrahmenbauelemente. Zum anderen sind die Wohnungen an der Vorder- und Rückseite räumlich erweitert worden: mittels vorgestellter Erker sowie über eine neue Außenwand. Des Weiteren hat der Siebengeschosser zwecks barrierefreier Wohnungszugänge an der Rückseite einen Aufzug in einem Schacht aus Brettsperrholz (BSP) erhalten, beidseitig flankiert von neuen Brettschichtholz-Balkonen (BSH). Ferner wurde der Dachstuhl neu aufgebaut und in Teilsegmenten als Gründach ausgeführt.

Außenseite: Dämmung der Gebäudehülle

Der alte, ungedämmte Gebäudekörper ist mittels werkseitig seriell vorgefertigter Holzrahmenbauelemente mit bereits eingebauten, dreifach verglasten Holz-Aluminiumfenstern und Jalousien energetisch in die Jetztzeit geführt worden. Deren Aufbau basiert auf einem 20 cm tiefen KVH-Rahmen, dessen Gefache mit eingeblasener Zellulose in ebendieser Stärke ausgedämmt wurden. Außenseitig ist das Ständerwerk von einer 60 mm dicken, diffusionsoffenen Holzfaserdämmplatte abgeschlossen worden, die zugleich als Träger für den abschließenden Fassadenputz fungiert. Zudem erfüllt sie, da als schwer entflammbar und nicht glimmend in der Baustoffklasse B1 gemäß Musterbauordnung zugelassen, die Brandschutzbestimmungen der hier vorliegenden Gebäudeklasse fünf für den mehrgeschossigen Wohnungsbau als Außenbeplankung. Damit erreicht die Gebäudehülle nun den mittleren U-Wert von 0,16 W/(m²K), was fast dem Passivhaus-Level entspricht (vor Sanierung zum Vergleich: U = 2,11 W/(m²K)). Innenseitig schließt eine diffusionsoffene Folie die HRB-Konstruktion ab, die mit Stahlwinkeln zur Lastabtragung am Fußpunkt sowie Klebeankern in den Geschossstoßbereichen rückverankert und an das Bestandsmauerwerk angeschlossen wurde.

Vorderseite: vorgestellte Erker ersetzen Altbalkone

Das Mehrparteienhaus hatte damals an der Vorder- und Rückseite Balkone erhalten. An Stelle der straßenseitigen Balkone platzierten die Planer holzbauliche Erker, die von der Zimmerei Kapp-Kappler im Westerwald vorproduziert und vor Ort sofort montiert wurden. Im Vorfeld waren die alten Balkonbrüstungen bis auf deren auskragende Platten abgeschnitten worden. Auf diese alten Balkonplatten stellten die Zimmerer die Holzbauerker und befestigten diese kraftschlüssig an der Bestandswand mit Stahlwinkeln und Betonankern. Statisch reichte die alte Verkehrslast der Stahlbeton-Balkonplatten von 500 kg/ m² aus, um das Eigengewicht der Erker aufzunehmen, zumal sich die erforderliche und nachzuweisende Verkehrslast bei der Umwandlung in Wohnraum auf 150-200 kg/ m² reduziert. Der konstruktive Aufbau der Erker basiert auf einem 16 cm tiefen und mit eingeblasener Zellulose ausgedämmten KVH-Ständerwerk. Innenseitig steift eine 5-lagige und 12 cm dicke, massivhölzerne Brettsperrholzlage (BSP), die an den Stößen luftdicht verklebt wurden, die Konstruktion aus. Jede zweite Wohnung hat auf diese Weise eine eingehauste Wohnraumerweiterung von rund 4 m² erhalten, die zugleich den darüberliegenden Wohnungen als kleine Austritte mit Glasbrüstung dienen.

Rückseite: Erweiterung, BSP-Aufzugsschacht und BSH-Balkone

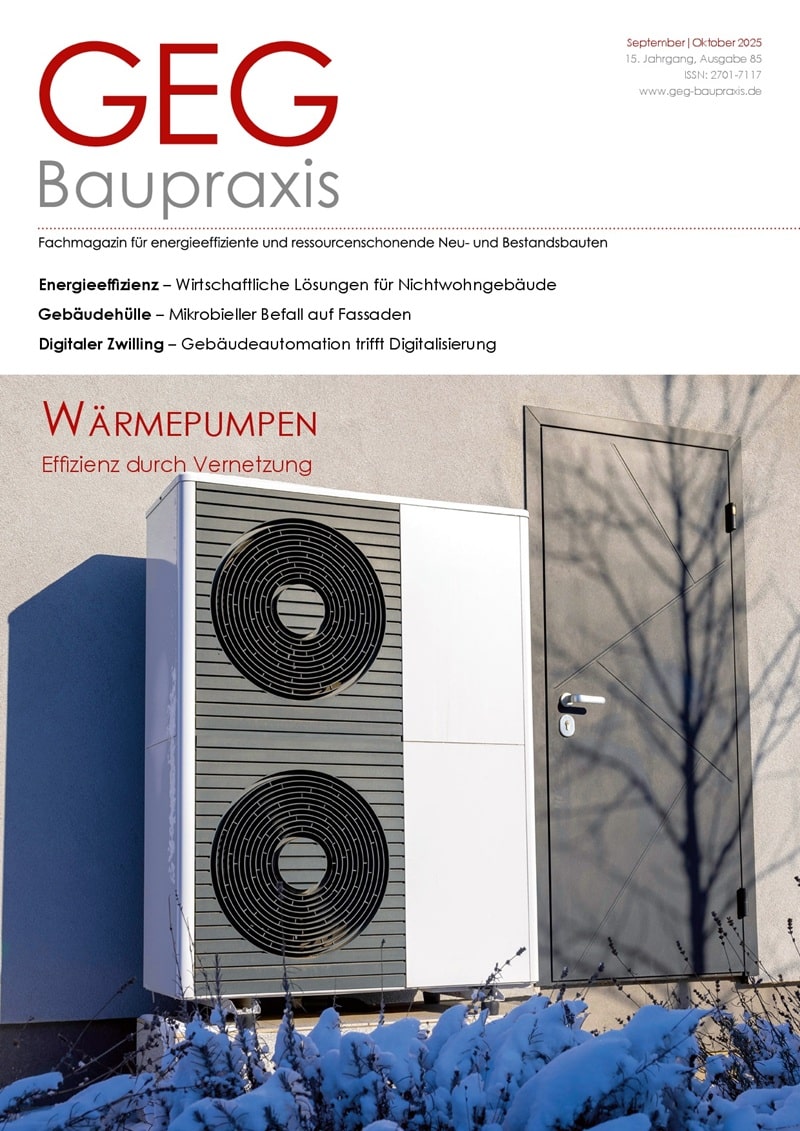

Auch der Wohnraum an der rückwärtigen Seite des Siebengeschossers, dessen alte Balkone man zuerst komplett entfernte, ist erweitert worden. An den Seiten um ca. 1,50 m eingerückt und mit einer Tiefe von rund 1,80 m zur Bestandswand wurden Holzrahmenbau-Außenwandelemente, ebenfalls werkseitig vorgefertigt, gestellt. Die Gefache des 24 cm tiefen KVH-Ständerwerks sind brandschutzbedingt mit Mineralwollbahnen ausgedämmt worden. Außenseitig wird das Ständerwerk von dicht gestoßenen, zweischichtigen, 60 mm dicken, weißzementgebundenen Holzwolle-Mehrschichtplatten mit Steinwollkern abgeschlossen. Diese bedienen zum einen die Erfordernisse von Wärme-, Schall- und Brandschutz und eignen sich zum anderen aufgrund ihrer Holzwolle-Oberflächen als Träger für den abschließenden Fassadenputz mit 2 mm Körnung. Durch die rückwärtige Wohnraumerweiterung hat jede Wohnung einen Flächenzuwachs von rund 8 m² erhalten. Mittig vor der alten Bestandsaußenwand platzierten die Zimmerer einen massivhölzernen Aufzugsschacht aus 14 cm dicken, fünflagigen BSP-Platten. Diese wurden werkseitig untereinander verleimt und an den Ecken mit Vollgewindeschrauben zu 3 BSP-Modulen zusammengefügt. Den Erfordernissen des Brandschutzes trägt deren komplette Kapselung mit doppellagigen Gipskartonplatten von zweimalig 18 mm Rechnung.

Drei zusätzliche Wohneinheiten

An den Elementstößen sind die BSP- Module mittels eines umlaufenden Ringankers und einem biegesteifen Stahlrahmen kraftschlüssig miteinander verbunden. An der Außenwand sowie den Geschossdecken sind sie außerdem mit Stahlwinkeln befestigt worden. Der verputzte Fassadenabschluss des Aufzugsschachts weist denselben Aufbau wie die neue Holzrahmenbau-Außenwand aus. Links und rechts davon hat jede Wohnung einen neuen Balkon erhalten. Diese bestehen aus einer witterungsresistenten Lärchenholz-BSH-Konstruktion der Festigkeitsklasse GL24h mit einem Terrassenbelag aus Douglasienholz. Das Altdach wurde abgetragen und durch eine neue Satteldachkonstruktion mit Kehlbalkenlage ersetzt. Die Dachkonstruktion mit 38 Grad Neigung wurde als Pfettendach ohne zusätzliche Stützen in die Bestandsachsen abgelastet. An beiden Dachseiten mit insgesamt fünf vorgefertigten Gauben für drei zusätzliche Wohneinheiten versehen, beherbergt das Gebäude nun insgesamt 30 Wohnungen.

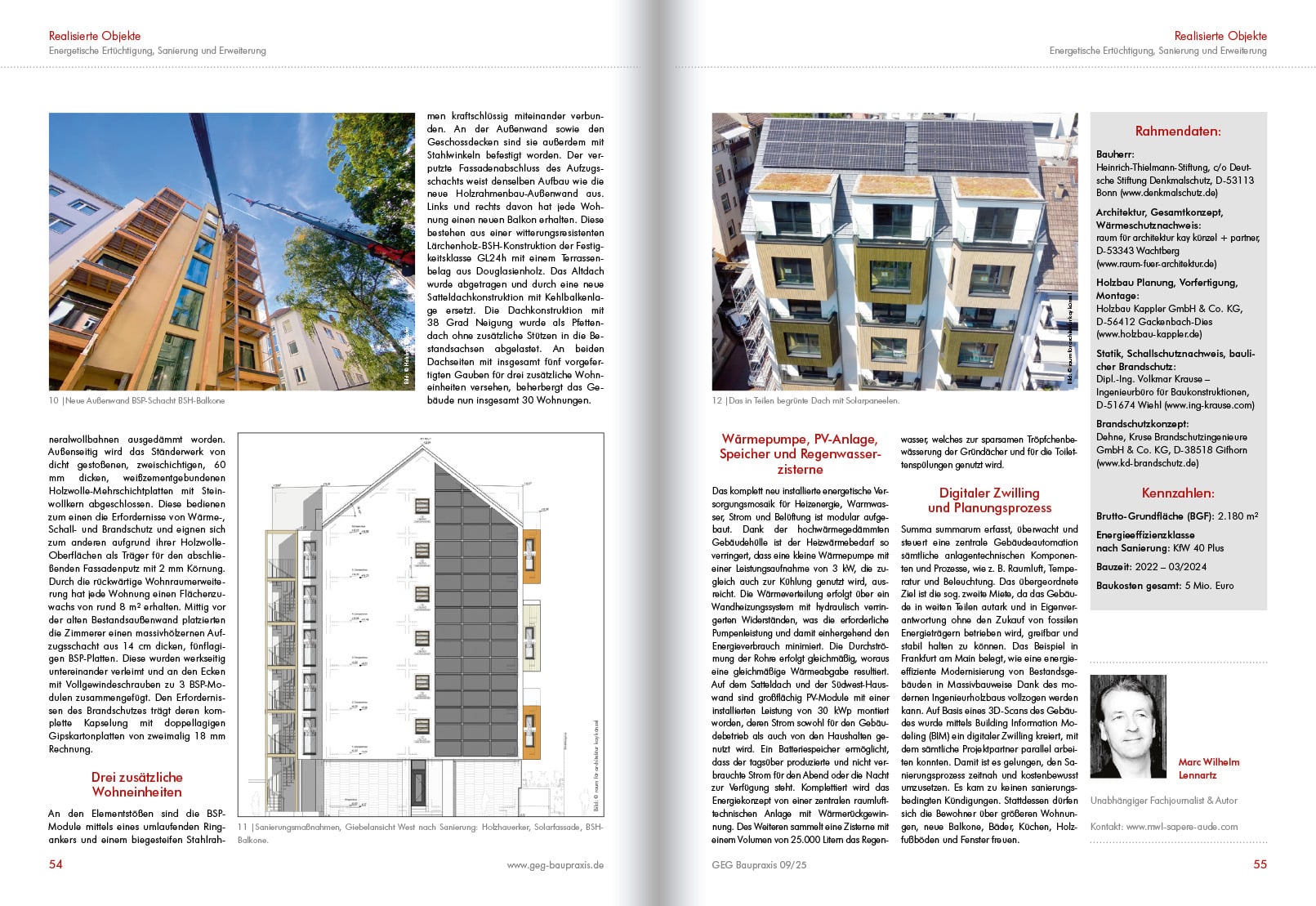

Wärmepumpe, PV-Anlage, Speicher und Regenwasserzisterne

Das komplett neu installierte energetische Versorgungsmosaik für Heizenergie, Warmwasser, Strom und Belüftung ist modular aufgebaut. Dank der hochwärmegedämmten Gebäudehülle ist der Heizwärmebedarf so verringert, dass eine kleine Wärmepumpe mit einer Leistungsaufnahme von 3 kW, die zugleich auch zur Kühlung genutzt wird, ausreicht. Die Wärmeverteilung erfolgt über ein Wandheizungssystem mit hydraulisch verringerten Widerständen, was die erforderliche Pumpenleistung und damit einhergehend den Energieverbrauch minimiert. Die Durchströmung der Rohre erfolgt gleichmäßig, woraus eine gleichmäßige Wärmeabgabe resultiert. Auf dem Satteldach und der Südwest-Hauswand sind großflächig PV-Module mit einer installierten Leistung von 30 kWp montiert worden, deren Strom sowohl für den Gebäudebetrieb als auch von den Haushalten genutzt wird. Ein Batteriespeicher ermöglicht, dass der tagsüber produzierte und nicht verbrauchte Strom für den Abend oder die Nacht zur Verfügung steht. Komplettiert wird das Energiekonzept von einer zentralen raumlufttechnischen Anlage mit Wärmerückgewinnung. Des Weiteren sammelt eine Zisterne mit einem Volumen von 25.000 Litern das Regenwasser, welches zur sparsamen Tröpfchenbewässerung der Gründächer und für die Toilettenspülungen genutzt wird.

Digitaler Zwilling und Planungsprozess

Summa summarum erfasst, überwacht und steuert eine zentrale Gebäudeautomation sämtliche anlagentechnischen Komponenten und Prozesse, wie z. B. Raumluft, Temperatur und Beleuchtung. Das übergeordnete Ziel ist die sog. zweite Miete, da das Gebäude in weiten Teilen autark und in Eigenverantwortung ohne den Zukauf von fossilen Energieträgern betrieben wird, greifbar und stabil halten zu können. Das Beispiel in Frankfurt am Main belegt, wie eine energieeffiziente Modernisierung von Bestandsgebäuden in Massivbauweise Dank des modernen Ingenieurholzbaus vollzogen werden kann. Auf Basis eines 3D-Scans des Gebäudes wurde mittels Building Information Modeling (BIM) ein digitaler Zwilling kreiert, mit dem sämtliche Projektpartner parallel arbeiten konnten. Damit ist es gelungen, den Sanierungsprozess zeitnah und kostenbewusst umzusetzen. Es kam zu keinen sanierungsbedingten Kündigungen. Stattdessen dürfen sich die Bewohner über größeren Wohnungen, neue Balkone, Bäder, Küchen, Holzfußböden und Fenster freuen.

Rahmendaten:

Bauherr:

Heinrich-Thielmann-Stiftung, c/o Deutsche Stiftung Denkmalschutz, D-53113 Bonn (www.denkmalschutz.de)

Architektur, Gesamtkonzept, Wärmeschutznachweis:

raum für architektur kay künzel + partner, D-53343 Wachtberg (www.raum-fuer-architektur.de)

Holzbau Planung, Vorfertigung, Montage:

Holzbau Kappler GmbH & Co. KG, D-56412 Gackenbach-Dies (www.holzbau-kappler.de)

Statik, Schallschutznachweis, baulicher Brandschutz:

Dipl.-Ing. Volkmar Krause – Ingenieurbüro für Baukonstruktionen, D-51674 Wiehl (www.ing-krause.com)

Brandschutzkonzept:

Dehne, Kruse Brandschutzingenieure GmbH & Co. KG, D-38518 Gifhorn (www.kd-brandschutz.de)

Kennzahlen:

Brutto-Grundfläche (BGF): 2.180 m²

Energieeffizienzklasse nach Sanierung: KfW 40 Plus

Bauzeit: 2022 – 03/2024

Baukosten gesamt: 5 Mio. Euro

Der Autor

Marc Wilhelm Lennartz

Unabhängiger Fachjournalist & Autor

Kontakt: www.mwl-sapere-aude.com