Algen, Pilze und Bakterien

Mikrobieller Fassadenbefall (Teil I)

Text: Frank Frössel | Foto (Header): © Frank Frössel

Mikrobieller Befall auf Fassaden stellt ein zunehmendes Problem dar, wie Untersuchungen an Praxisobjekten und Studien in der Freibewitterung von Wetterständen des Fraunhofer Instituts für Bauphysik (IBP) zeigen. Ihnen zufolge sind die Ursachen in der Umwelt und im Umfeld von Gebäuden zu finden – und haben damit immer seltener mit der Bauweise und/ oder bestimmten Baustoffen zu tun. Der nachfolgende Beitrag setzt sich mit den multikausalen Hintergründen und individuellen Einflüssen sowie spezifischen Wachstumsbedingungen des Befalls auseinander.

Auszug aus:

GEG Baupraxis

Fachmagazin für energieeffiziente und ressourcenschonende Neu- und Bestandsbauten

Ausgabe Juli / August 2025

Jetzt Leser/-in werden

INHALTE DES BEITRAGS

Mikroorganismen auf der Fassade

Wachstumsbedingungen

Einflussfaktoren

Ursachen

Individuelle Einflüsse

Mikrobieller Befall auf Fassaden sind kein neues Thema. Bereits in den 1980er-Jahren hat sich u. a. das Fraunhofer Institut für Bauphysik mit dem zunehmenden Phänomen von Algen und Pilzen auf Fassaden auseinandergesetzt und nach Ursachen und Lösungen gesucht. Bis Anfang der 2000er- Jahre war es üblich, Dispersionsfarben und Kunstharzputze optional einen bioziden Wirkstoff zuzugeben – dem sog. BFA-Zusatz (Biozid, Fungizid und Algizid). Seitdem ist es Branchenstandard, Beschichtungsstoffe für die Fassade bereits werkseitig mit Wirkstoffen gegen mikrobiellen Befall auszurüsten.

Diese sog. Filmkonservierung (Schutz der getrockneten Beschichtung an der Fassade) darf nicht verwechselt werden mit der sog. Topfkonservierung (Schutz der pastösen/ flüssigen Beschichtung im Eimer). Folgerichtig durften diese Beschichtungen ab diesem Zeitpunkt auch nicht mehr in Innenräumen verarbeitet werden, was vorher durchaus üblich war.

Mikroorganismen auf der Fassade

Mikrobieller Befall bedeutete bis Ende der 1990er-Jahre v. a. Algen, insbesondere auf WDVS. Das Erscheinungsbild war grünlich bis rötlich. Anfang der 2000er-Jahre wurden immer öfter auch Pilze nachgewiesen, die sich durch ein dunkelgraues Erscheinungsbild zeigten. Neu war zudem, dass sich Algen und Pilze nun auch auf anderen wärmedämmenden Wandbaustoffen, wie z. B. Mauerwerk aus Porenbeton oder Leichthochlochziegeln, zeigten und auch Bakterien nachgewiesen wurden, sodass der mikrobielle Befall von Fassaden eine sog. Mischexposition darstellt.

Dies bedeutet nicht nur eine Mischung aus Algen, Pilzen und Bakterien, sondern auch von verschiedenen Arten innerhalb einer Gattung. Die Berücksichtigung dieser Erkenntnis ist wichtig, da diese Mikroorganismen unterschiedliche Wachstumsbedingungen benötigen und mit unterschiedlichen Methoden bekämpft werden müssen. Auch wenn ein Algizid, Fungizid und Bakterizid im Grundsatz ein Biozid darstellt, unterscheiden sich ihre Wirkstoffe und Wirkmechanismen teils erheblich.

Früher galt die Aussage, dass es sich bei einem grünlichen oder rötlichen Belag um Algen handelt und ein dunkelgrauer bis schwarzer Belag durch Pilze verursacht wird. Heute gilt diese Pauschalisierung nicht mehr. Klarheit über Gattung und Art (Spezies) kann nur eine mikrobiologische Untersuchung bringen. Als relativ sicher gilt, dass Algen eher „Abläufer“ an Fassaden verursachen, während sich Pilze und Bakterien mehr durch kleine Punkte über die Fläche verteilt zeigen.

Hierbei gilt, dass eine bestimmte Biomasse vorhanden sein muss, damit diese überhaupt mit bloßem Auge erkennbar wird. Außerdem treten Algen bevorzugt auf Kunstharzputzen und Dispersionsfarben auf, da die Oberflächen hoch hydrophob sind und somit mehr Wasser auf der Oberfläche verfügbar ist (Wasserfilm). Pilze dagegen sind eher auf mineralischen Putzen anzutreffen, da diese mehr Wasser in der Putzoberfläche speichern, was wiederum das Wachstum des Myzels bei Pilzen begünstigt. Dies bedeutet zudem, dass Pilze über ihr Myzel in den Untergrund eindringen, während Algen nur als Belag an der Oberfläche auftreten. Auch diese Unterscheidung ist für die Bekämpfung relevant, da fungizide Wirkstoffe in den Untergrund eindringen müssen, während Algizide und Bakterizide an der Oberfläche wirken.

Wachstumsbedingungen

Für das Wachstum dieser Mikroorganismen ist Feuchtigkeit der alles entscheidende Faktor – egal, ob durch eine direkte Durchfeuchtung durch Regen oder Spritzwasser oder indirekte Durchfeuchtung durch Tauwasser in Folge von Kondensation oder hygroskopische Feuchte. Sobald Feuchtigkeit im Untergrund in ausreichendem Maß und über einen gewissen Zeitraum vorhanden ist, kommt es zum Wachstum. Der sog. aw-Wert der meisten Algen und Pilze liegt bei 0,7 bis 1,0. Dies bedeutet, dass die frei verfügbare Feuchtigkeit auf der Bauteiloberfläche bei 70 bis 100% liegt. Ein Wert, der gerade bei wärmegedämmten Fassaden an der Nordund Nord-Ost-Ausrichtung in den späten Nacht- bis frühen Morgenstunden durch Oberflächenkondensation häufig erreicht wird.

Temperatur als Faktor kann vernachlässigt werden, da fassadentypische Mikroorganismen einen Wachstumsbereich von -10 ° C bis 70 ° C aufweisen und der konstante Anstieg der Jahresdurchschnittstemperatur in den letzten Jahren dem Wachstum der Mikroorganismen eher in die Karten spielt. In den vergangenen 30 Jahren stieg die Jahresmitteltemperatur um 0,3 ° C. Die milden Winter und feuchten Sommermonate sind für das Wachstum an der Fassade optimal.

Ähnlich verhält es sich mit dem pH-Wert. Auch wenn die meisten Algen und Pilze ein ideales Umfeld bei einem pH-Wert von 7 bis 8 vorfinden, liegt das pH-Spektrum über alle Arten und Spezies bei 2 bis 12. Dies ist einer der Gründe, warum auch hoch alkalische Oberflächen (z. B. Kalkputze oder Silikatfarben) nach einiger Zeit wieder mikrobiell befallen werden können. Hinzu kommt, dass einige Pilze und Bakterien in der Lage sind, Stoffwechselprodukte auszuscheiden, mit denen sie den pH-Wert ihrer Umgebung absenken – und sich somit einen für sie erträglichen Lebensraum schaffen.

In Bezug auf Nährstoffe sind Algen und v. a. Pilze sowie Bakterien anspruchslos. Selbst kleinste Verschmutzungen, Staubpartikel und Aerosole reichen i. d. R. aus, um die Mikroorganismen zu versorgen. Nährstoffe sind somit immer vorhanden.

Einflussfaktoren

Dennoch gibt es Gründe, warum einige Fassaden mikrobiell befallen sind und andere eben nicht. Ausschlaggebend sind klimatische Bedingungen in der Region, in der das Gebäude steht, das unmittelbare Umfeld des Gebäudes sowie das objektspezifische Mikroklima der Fassade.

Zu den klimatischen Bedingungen zählen die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge sowie die Zeit, in der eine Fassade durch Schlagregen und/ oder Tauwasser belastet wird. Hinzu kommt die geografische Lage (wie z. B. Nebelgebiet, Höhenlage, Stadt oder ländliche Region) sowie auch die Luftbelastung. In ländlichen Gebieten ist die Gefahr durch einen mikrobiellen Bewuchs deutlich größer als in den Städten. Nicht nur, weil sich in der ländlichen Luft mehr Bioaerosole befinden, sondern auch aufgrund der höheren Luftverschmutzung („Abgase“) in den Städten, die das Wachstum hemmen.

Zum unmittelbaren Umfeld des Gebäudes zählt v. a. die individuelle Belastung durch Bewuchs (Waldrandlage, Bäume und Sträucher sowie dessen Abstand zum Gebäude), Verschattung der Fassade (durch Bewuchs oder Nachbargebäude), die geografische Ausrichtung des Gebäudes sowie mögliche Verschmutzungen (durch landwirtschaftlich genutzte Flächen oder Biokompostanlagen). Den größten Einfluss auf das mikrobielle Wachstum hat das objektspezifische Mikroklima der Fassade. Hier spielen baukonstruktive und ausführungsrelevante Aspekte, wie mangelhafte Sockelausbildung, fehlender Dachüberstand, Tauwasseranfall an Wärmebrücken, mangelhafte Anschlüsse und Regenwasserführung und dgl., eine gewichtige Rolle. Auch die bauphysikalischen Eigenschaften der Beschichtungsstoffe haben wesentlichen Einfluss auf das Mikroklima.

So spielt das Sorptionsvermögen der Bauteiloberfläche eine große Rolle, also das Verhältnis aus Wasseraufnahme und -abgabe sowie dem Speichervermögen. Weitere Aspekte sind ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wasserabweisung (von außen) und Wasserdampfdiffusion (von innen), um die Gebäudehülle vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Baukonstruktion muss so beschaffen sein, dass Kondensation und Tauwasserbildung vermieden wird oder bei einem unvermeidbaren Auftreten keinen Schaden verursacht.

Ursachen

Für das Wachstum von Mikroorganismen gibt es nicht die eine Ursache, sondern einen multikausalen Zusammenhang. Man unterteilt die möglichen Ursachen in sechs Kategorien:

• klimatische und Umweltaspekte

• Primär- und Sekundärbefall

• gesetzliche, rechtliche und normative Vorgaben

• bautechnische Einflüsse

• materialspezifische Einflüsse

• individuelle Einflüsse

Klima- und Umweltaspekte

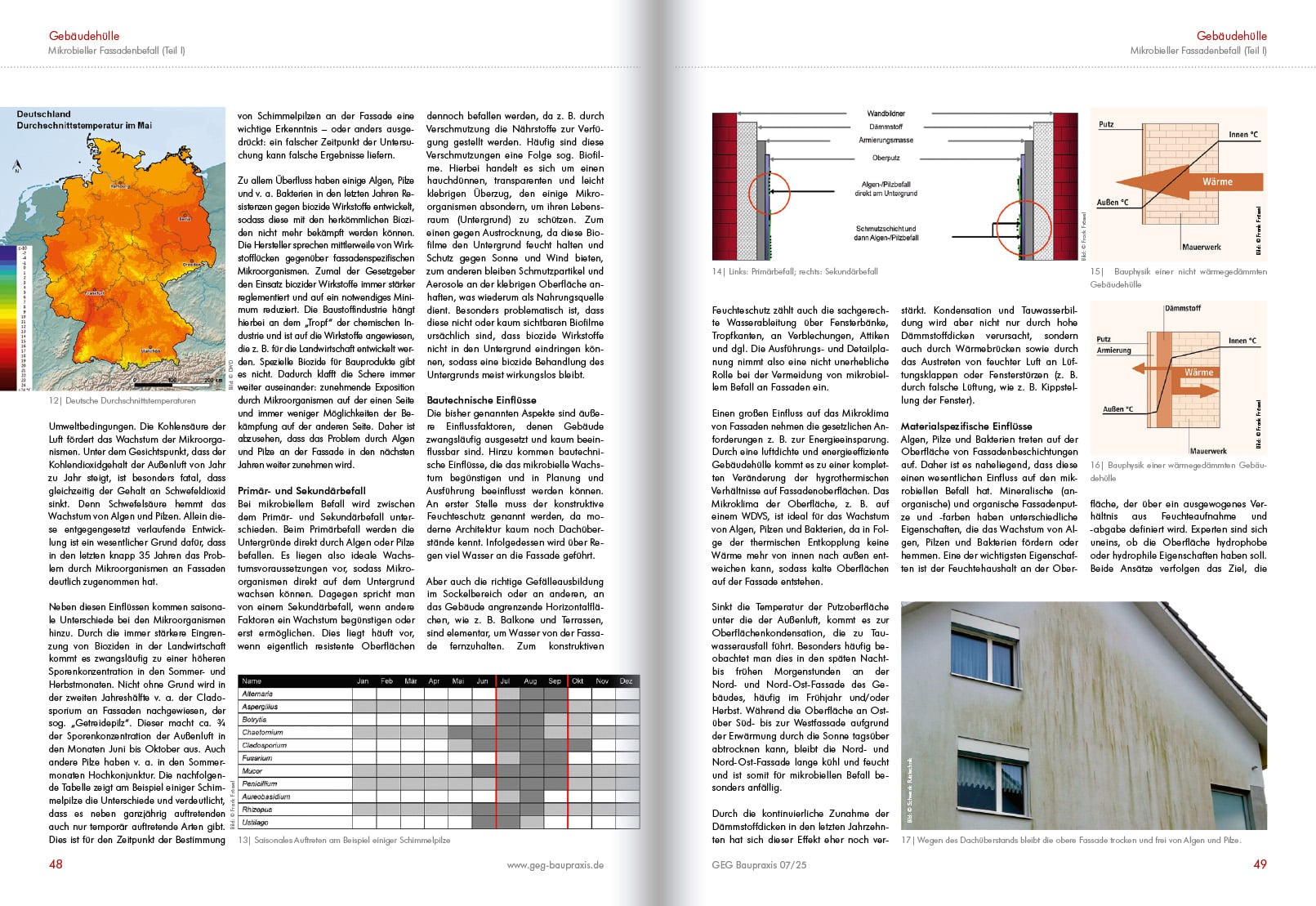

Hierzu gehören z. B. die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge und die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren die Winter sehr mild und die Sommer sehr feucht gewesen sind – in Kombination sind dies ideale Voraussetzungen für das mikrobielle Wachstum. Die Deutschlandkarten zeigen die regionalen Unterschiede in Bezug auf die jährlichen Niederschlagsmengen (Bild 11) und die Durchschnittstemperaturen (Bild 12).

Man erkennt, dass in der Region um Baden-Baden bis Lörrach sowie entlang der Alpen einerseits die meisten Niederschläge fallen, dagegen in der gleichen Region in Baden-Württemberg deutlich höhere Temperaturen gemessen werden als in der gleichen Region in Bayern. Dies ist einer der Gründe, weshalb die Region um Baden- Baden bis Lörrach besonders stark von Algen und Pilzen an Fassaden betroffen ist – die Alpenregion dagegen nicht. Während Algen v. a. Salze und Spurenelemente aus Nitrat- und Phosphorverbindungen bevorzugen, sind es bei Pilzen v. a. die aus Stickstoffverbindungen.

Beide Mikroorganismen benötigen Kohlendioxid zum Wachstum, womit das nächste Problem angesprochen werden muss – die Umweltbedingungen. Die Kohlensäure der Luft fördert das Wachstum der Mikroorganismen. Unter dem Gesichtspunkt, dass der Kohlendioxidgehalt der Außenluft von Jahr zu Jahr steigt, ist besonders fatal, dass gleichzeitig der Gehalt an Schwefeldioxid sinkt. Denn Schwefelsäure hemmt das Wachstum von Algen und Pilzen. Allein diese entgegengesetzt verlaufende Entwicklung ist ein wesentlicher Grund dafür, dass in den letzten knapp 35 Jahren das Problem durch Mikroorganismen an Fassaden deutlich zugenommen hat.

Neben diesen Einflüssen kommen saisonale Unterschiede bei den Mikroorganismen hinzu. Durch die immer stärkere Eingrenzung von Bioziden in der Landwirtschaft kommt es zwangsläufig zu einer höheren Sporenkonzentration in den Sommer- und Herbstmonaten. Nicht ohne Grund wird in der zweiten Jahreshälfte v. a. der Cladosporium an Fassaden nachgewiesen, der sog. „Getreidepilz“. Dieser macht ca. ¾ der Sporenkonzentration der Außenluft in den Monaten Juni bis Oktober aus. Auch andere Pilze haben v. a. in den Sommermonaten Hochkonjunktur. Die nachfolgende Tabelle zeigt am Beispiel einiger Schimmelpilze die Unterschiede und verdeutlicht, dass es neben ganzjährig auftretenden auch nur temporär auftretende Arten gibt. Dies ist für den Zeitpunkt der Bestimmung von Schimmelpilzen an der Fassade eine wichtige Erkenntnis – oder anders ausgedrückt: ein falscher Zeitpunkt der Untersuchung kann falsche Ergebnisse liefern.

Zu allem Überfluss haben einige Algen, Pilze und v. a. Bakterien in den letzten Jahren Resistenzen gegen biozide Wirkstoffe entwickelt, sodass diese mit den herkömmlichen Bioziden nicht mehr bekämpft werden können. Die Hersteller sprechen mittlerweile von Wirkstofflücken gegenüber fassadenspezifischen Mikroorganismen. Zumal der Gesetzgeber den Einsatz biozider Wirkstoffe immer stärker reglementiert und auf ein notwendiges Minimum reduziert. Die Baustoffindustrie hängt hierbei an dem „Tropf“ der chemischen Industrie und ist auf die Wirkstoffe angewiesen, die z. B. für die Landwirtschaft entwickelt werden. Spezielle Biozide für Bauprodukte gibt es nicht. Dadurch klafft die Schere immer weiter auseinander: zunehmende Exposition durch Mikroorganismen auf der einen Seite und immer weniger Möglichkeiten der Bekämpfung auf der anderen Seite. Daher ist abzusehen, dass das Problem durch Algen und Pilze an der Fassade in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird.

Primär- und Sekundärbefall

Bei mikrobiellem Befall wird zwischen dem Primär- und Sekundärbefall unterschieden. Beim Primärbefall werden die Untergründe direkt durch Algen oder Pilze befallen. Es liegen also ideale Wachstumsvoraussetzungen vor, sodass Mikroorganismen direkt auf dem Untergrund wachsen können. Dagegen spricht man von einem Sekundärbefall, wenn andere Faktoren ein Wachstum begünstigen oder erst ermöglichen. Dies liegt häuft vor, wenn eigentlich resistente Oberflächen dennoch befallen werden, da z. B. durch Verschmutzung die Nährstoffe zur Verfügung gestellt werden. Häufig sind diese Verschmutzungen eine Folge sog. Biofilme. Hierbei handelt es sich um einen hauchdünnen, transparenten und leicht klebrigen Überzug, den einige Mikroorganismen absondern, um ihren Lebensraum (Untergrund) zu schützen. Zum einen gegen Austrocknung, da diese Biofilme den Untergrund feucht halten und Schutz gegen Sonne und Wind bieten, zum anderen bleiben Schmutzpartikel und Aerosole an der klebrigen Oberfläche anhaften, was wiederum als Nahrungsquelle dient. Besonders problematisch ist, dass diese nicht oder kaum sichtbaren Biofilme ursächlich sind, dass biozide Wirkstoffe nicht in den Untergrund eindringen können, sodass eine biozide Behandlung des Untergrunds meist wirkungslos bleibt.

Bautechnische Einflüsse

Die bisher genannten Aspekte sind äußere Einflussfaktoren, denen Gebäude zwangsläufig ausgesetzt und kaum beeinflussbar sind. Hinzu kommen bautechnische Einflüsse, die das mikrobielle Wachstum begünstigen und in Planung und Ausführung beeinflusst werden können. An erster Stelle muss der konstruktive Feuchteschutz genannt werden, da moderne Architektur kaum noch Dachüberstände kennt. Infolgedessen wird über Regen viel Wasser an die Fassade geführt.

Aber auch die richtige Gefälleausbildung im Sockelbereich oder an anderen, an das Gebäude angrenzende Horizontalflächen, wie z. B. Balkone und Terrassen, sind elementar, um Wasser von der Fassade fernzuhalten. Zum konstruktiven Feuchteschutz zählt auch die sachgerechte Wasserableitung über Fensterbänke, Tropfkanten, an Verblechungen, Attiken und dgl. Die Ausführungs- und Detailplanung nimmt also eine nicht unerhebliche Rolle bei der Vermeidung von mikrobiellem Befall an Fassaden ein.

Einen großen Einfluss auf das Mikroklima von Fassaden nehmen die gesetzlichen Anforderungen z. B. zur Energieeinsparung. Durch eine luftdichte und energieeffiziente Gebäudehülle kommt es zu einer kompletten Veränderung der hygrothermischen Verhältnisse auf Fassadenoberflächen. Das Mikroklima der Oberfläche, z. B. auf einem WDVS, ist ideal für das Wachstum von Algen, Pilzen und Bakterien, da in Folge der thermischen Entkopplung keine Wärme mehr von innen nach außen entweichen kann, sodass kalte Oberflächen auf der Fassade entstehen.

Sinkt die Temperatur der Putzoberfläche unter die der Außenluft, kommt es zur Oberflächenkondensation, die zu Tauwasserausfall führt. Besonders häufig beobachtet man dies in den späten Nacht- bis frühen Morgenstunden an der Nord- und Nord-Ost-Fassade des Gebäudes, häufig im Frühjahr und/ oder Herbst. Während die Oberfläche an Ost- über Süd- bis zur Westfassade aufgrund der Erwärmung durch die Sonne tagsüber abtrocknen kann, bleibt die Nord- und Nord-Ost-Fassade lange kühl und feucht und ist somit für mikrobiellen Befall besonders anfällig.

Durch die kontinuierliche Zunahme der Dämmstoffdicken in den letzten Jahrzehnten hat sich dieser Effekt eher noch verstärkt. Kondensation und Tauwasserbildung wird aber nicht nur durch hohe Dämmstoffdicken verursacht, sondern auch durch Wärmebrücken sowie durch das Austreten von feuchter Luft an Lüftungsklappen oder Fensterstürzen (z. B. durch falsche Lüftung, wie z. B. Kippstellung der Fenster).

Materialspezifische Einflüsse

Algen, Pilze und Bakterien treten auf der Oberfläche von Fassadenbeschichtungen auf. Daher ist es naheliegend, dass diese einen wesentlichen Einfluss auf den mikrobiellen Befall hat. Mineralische (anorganische) und organische Fassadenputze und -farben haben unterschiedliche Eigenschaften, die das Wachstum von Algen, Pilzen und Bakterien fördern oder hemmen. Eine der wichtigsten Eigenschaften ist der Feuchtehaushalt an der Oberfläche, der über ein ausgewogenes Verhältnis aus Feuchteaufnahme und -abgabe definiert wird. Experten sind sich uneins, ob die Oberfläche hydrophobe oder hydrophile Eigenschaften haben soll. Beide Ansätze verfolgen das Ziel, die Feuchtigkeit von der Oberfläche fernzuhalten – und dennoch haben beide Ansätze ihre Vor- und Nachteile. Einen weiteren Einfluss haben Bindemittel, Additive, Porosität und Schichtdicke grundverschieden sowie pH-Wert der Fassadenbeschichtung. Hinzu kommt die Verschmutzungsanfälligkeit, da z. B. elastische Farben im Rahmen der Risssanierung stärker verschmutzen, hingegen z. B. dickschichtige Edelkratzputze aufgrund ihrer Edelkreidung weniger Verschmutzungsneigung aufweisen. Neben den Nährstoffen von außen bieten Additive der meisten Putze und Farben zusätzlich eine hervorragende Nährstoffquelle. Verdickungsmittel, Tenside oder Entschäumer sind biologisch angreifbar. Auch der Farbton und der sich daraus ergebene Hellbezugswert haben Einfluss auf das mikrobielle Wachstum. Dunklere Farbtöne erwärmen die Oberfläche stärker und beschleunigen die Trocknung der Fassade. Wobei nicht der Farbton oder Hellbezugswert entscheidend ist, sondern die Absorptionsfähigkeit der Infrarotstrahlung.

Individuelle Einflüsse

Hinzu kommen individuelle Aspekte, die zu einem mikrobiellen Bewuchs an der Fassade führen können. Hierbei handelt es sich um Objekte, die „aus der Reihe“ fallen, wie z. B. das eine Gebäude, das mikrobiellen Befall zeigt, während andere Gebäude gleicher Bauart und/ oder -alter sowie gleicher Ausführung in unmittelbarer Umgebung keinerlei Anzeichen diesbezüglich zeigen. Häufig handelt es sich um Einflüsse, die durch Planung und Ausführung sowie bau- oder materialtechnisch nicht beeinflusst werden können, wie z. B. das Lüftungsverhalten des Bewohners. Bei falscher Lüftung (z. B. Kippstellung der Fenster) in Innenräumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (z. B. Bäder) kommt es regelmäßig zu starkem Pilzbefall oberhalb der Fenster, da die feuchtwarme Luft (von innen) über die kalte Oberfläche der gedämmten Fassade (außen) entweicht und hierbei kondensiert. Der dadurch entstehende Wasserfilm liefert ideale Wachstumsbedingungen für mikrobiellen Befall.

Darüber hinaus müssen Veränderungen im Umfeld von Gebäuden genannt werden, die zum Zeitpunkt der Planung und Ausführung der Fassade noch nicht bekannt waren und die Wachstumsbedingungen beeinflussen. Gerade bei der Errichtung von Einfamilienhäusern in Neubaugebieten ist zum Zeitpunkt der Fassadenarbeiten die Außenanlage noch nicht erstellt. Wenn einige Jahre nach Fertigstellung der Fassade das Gebäude von Bäumen und Sträuchern umringt wird und der Abstand zur Fassade sehr gering ist, kann dies das mikrobielle Wachstum begünstigen.

Gleiches gilt, wenn durch Baumaßnahmen auf Nachbargrundstücken eine Verschattung der eigenen Fassade stattfindet.

In der nächsten Ausgabe stellen wir Ihnen die unterschiedlichen Lösungsansätze sowie eine rechtliche Bewertung der Problematik vor.

Der Autor

Frank Frössel war über 30 Jahre in führenden Positionen der Baustoffindustrie tätig, darüber hinaus Sachverständiger für Bautenschutz und Bausanierung und Autor mehrerer Fachbücher über die Bauwerksinstandsetzung.

E-Mail: frank@froessel.de