Klimagerecht bauen

Kompakte, flächenoptimierte Gebäudegeometrie

Text: Prof. Friedemann Zeitler | Foto (Header): © Wu – stock.adobe.com

Aus Nachhaltigkeitsaspekten ist ein kompakter Baukörper in zweierlei Hinsicht anzustreben: Zum einen sinkt der flächenspezifische Energiebedarf mit der Reduktion der Hüllflächen, zum anderen wird die Baukonstruktion vereinfacht. Das führt u. a. zu einer Kostenreduktion beim Bauen, aber auch zu einer geringeren Schadensanfälligkeit sowie einem geringeren Wartungsaufwand.

Auszug aus:

GEG Baupraxis

Fachmagazin für energieeffiziente und ressourcenschonende Neu- und Bestandsbauten

Ausgabe Juli / August 2023

Jetzt Leser/-in werden

INHALTE DES BEITRAGS

Weniger Baukosten und Schäden

Kompakt oder solar aktiv?

Flächenkünstler Tiny House

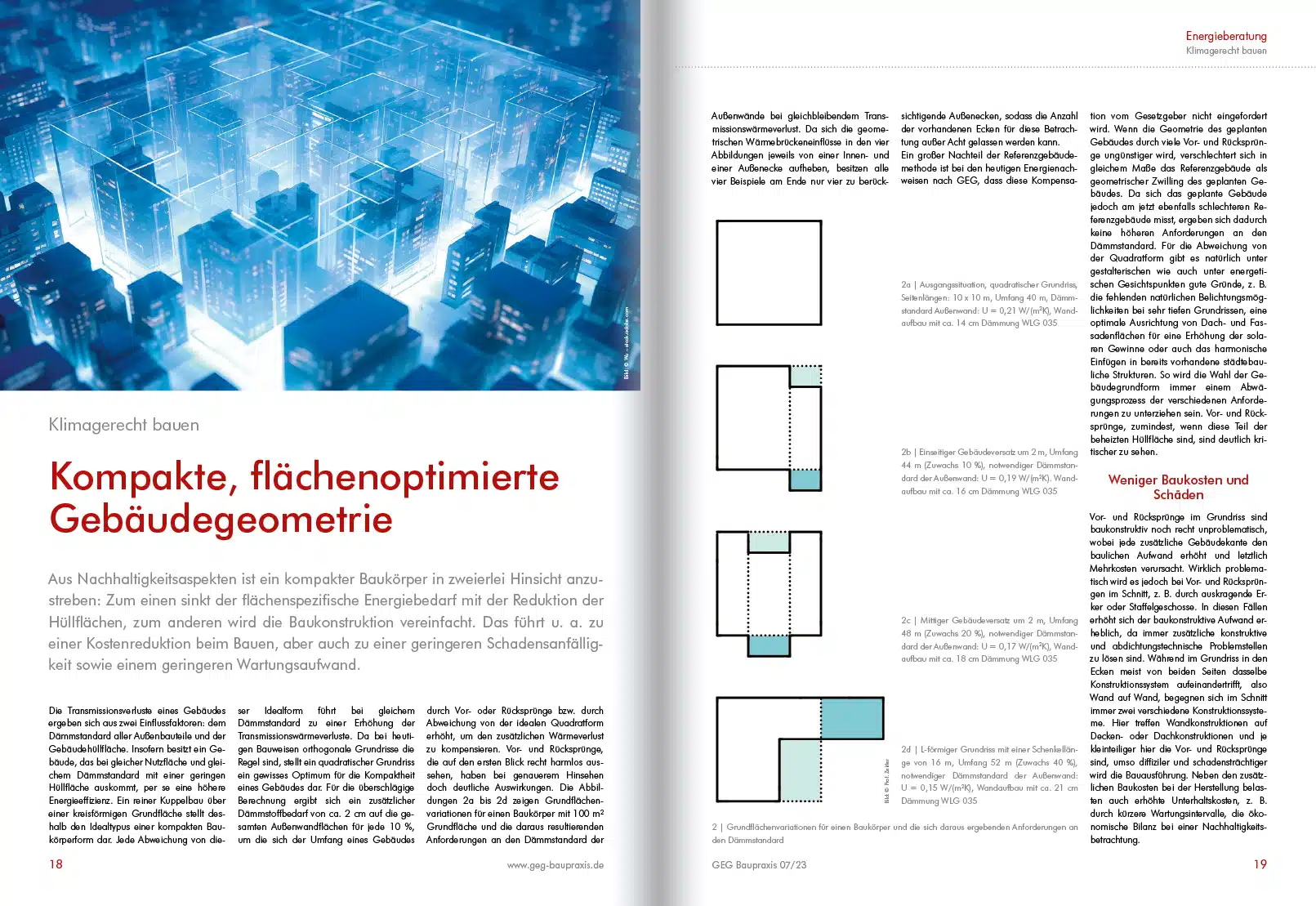

Die Transmissionsverluste eines Gebäudes ergeben sich aus zwei Einflussfaktoren: dem Dämmstandard aller Außenbauteile und der Gebäudehüllfläche. Insofern besitzt ein Gebäude, das bei gleicher Nutzfläche und gleichem Dämmstandard mit einer geringen Hüllfläche auskommt, per se eine höhere Energieeffizienz. Ein reiner Kuppelbau über einer kreisförmigen Grundfläche stellt deshalb den Idealtypus einer kompakten Baukörperform dar. Jede Abweichung von dieser Idealform führt bei gleichem Dämmstandard zu einer Erhöhung der Transmissionswärmeverluste. Da bei heutigen Bauweisen orthogonale Grundrisse die Regel sind, stellt ein quadratischer Grundriss ein gewisses Optimum für die Kompaktheit eines Gebäudes dar. Für die überschlägige Berechnung ergibt sich ein zusätzlicher Dämmstoffbedarf von ca. 2 cm auf die gesamten Außenwandflächen für jede 10 %, um die sich der Umfang eines Gebäudes durch Vor- oder Rücksprünge bzw. durch Abweichung von der idealen Quadratform erhöht, um den zusätzlichen Wärmeverlust zu kompensieren. Vor- und Rücksprünge, die auf den ersten Blick recht harmlos aussehen, haben bei genauerem Hinsehen doch deutliche Auswirkungen. Die Abbildungen 2a bis 2d zeigen Grundflächenvariationen für einen Baukörper mit 100 m² Grundfläche und die daraus resultierenden Anforderungen an den Dämmstandard der Außenwände bei gleichbleibendem Transmissionswärmeverlust. Da sich die geometrischen Wärmebrückeneinflüsse in den vier Abbildungen jeweils von einer Innen- und einer Außenecke aufheben, besitzen alle vier Beispiele am Ende nur vier zu berücksichtigende Außenecken, sodass die Anzahl der vorhandenen Ecken für diese Betrachtung außer Acht gelassen werden kann.

Ein großer Nachteil der Referenzgebäudemethode ist bei den heutigen Energienachweisen nach GEG, dass diese Kompensation vom Gesetzgeber nicht eingefordert wird. Wenn die Geometrie des geplanten Gebäudes durch viele Vor- und Rücksprünge ungünstiger wird, verschlechtert sich in gleichem Maße das Referenzgebäude als geometrischer Zwilling des geplanten Gebäudes. Da sich das geplante Gebäude jedoch am jetzt ebenfalls schlechteren Referenzgebäude misst, ergeben sich dadurch keine höheren Anforderungen an den Dämmstandard. Für die Abweichung von der Quadratform gibt es natürlich unter gestalterischen wie auch unter energetischen Gesichtspunkten gute Gründe, z. B. die fehlenden natürlichen Belichtungsmöglichkeiten bei sehr tiefen Grundrissen, eine optimale Ausrichtung von Dach- und Fassadenflächen für eine Erhöhung der solaren Gewinne oder auch das harmonische Einfügen in bereits vorhandene städtebauliche Strukturen. So wird die Wahl der Gebäudegrundform immer einem Abwägungsprozess der verschiedenen Anforderungen zu unterziehen sein. Vor- und Rücksprünge, zumindest, wenn diese Teil der beheizten Hüllfläche sind, sind deutlich kritischer zu sehen.

Weniger Baukosten und Schäden

Vor- und Rücksprünge im Grundriss sind baukonstruktiv noch recht unproblematisch, wobei jede zusätzliche Gebäudekante den baulichen Aufwand erhöht und letztlich Mehrkosten verursacht. Wirklich problematisch wird es jedoch bei Vor- und Rücksprüngen im Schnitt, z. B. durch auskragende Erker oder Staffelgeschosse. In diesen Fällen erhöht sich der baukonstruktive Aufwand erheblich, da immer zusätzliche konstruktive und abdichtungstechnische Problemstellen zu lösen sind. Während im Grundriss in den Ecken meist von beiden Seiten dasselbe Konstruktionssystem aufeinandertrifft, also Wand auf Wand, begegnen sich im Schnitt immer zwei verschiedene Konstruktionssysteme. Hier treffen Wandkonstruktionen auf Decken- oder Dachkonstruktionen und je kleinteiliger hier die Vor- und Rücksprünge sind, umso diffiziler und schadensträchtiger wird die Bauausführung. Neben den zusätzlichen Baukosten bei der Herstellung belasten auch erhöhte Unterhaltskosten, z. B. durch kürzere Wartungsintervalle, die ökonomische Bilanz bei einer Nachhaltigkeitsbetrachtung.

Abgesehen davon gilt auch für den Gebäudeschnitt, dass jeder zusätzliche Vor- und Rücksprung die Gebäudehüllfläche vergrößert und eigentlich durch einen Mehrbedarf an Dämmung ausgeglichen werden müsste, wenn man den Transmissionswärmebedarf nicht erhöhen will. Zusätzlich führen die im Schnitt entstehenden Kanten durch die notwendigen Konstruktionswechsel eigentlich immer zu ungünstigeren Wärmebrückeneffekten als das im Grundriss der Fall ist, sodass sich Innen- und Außenecken nicht zwangsläufig aufheben und auch diese Wärmebrückeneffekte durch zusätzliche Dämmmaßnahmen ausgeglichen werden müssten. Da aber hier, genauso wie im Grundriss, das Referenzgebäude als geometrischer Zwilling gleichzieht, entstehen in den öffentlich-rechtlichen Nachweisverfahren keine zusätzlichen Anforderungen an den Dämmstandard.

Vor- und Rücksprünge sind natürlich ein wichtiges Gestaltungsmittel, um große Baukörper zu strukturieren, aber auch, um Privatheit im Wohnungsbau zu gewährleisten. Hier lassen sich aber auch ganz andere, deutlich einfachere, billigere, energetisch weniger aufwendigere und damit nachhaltigere Mittel einsetzen, indem mit „Applikationen“ außerhalb der thermischen Hülle gearbeitet wird. Als Beispiele wären hier zu nennen:

• Balkone, Austritte, Pergolen oder Laubengänge: Am besten werden diese als eigenständige Konstruktionen von außen an das Gebäude angefügt, indem sie davorgestellt oder abgehängt werden. Hier gibt es auch die Möglichkeit, Seitenwände zu schließen, oder durch kalte Abstellräume im Außenbereich zusätzliche Kubatur zu schaffen.

• Unbeheizte Wintergärten oder Treppenhäuser: Auch diese werden als eigenständige Konstruktionen vor das Gebäude gestellt. Sie können in einfacher Stahl-Glas-Konstruktion errichtet werden, ohne dass Anforderungen an eine thermische Trennung der Konstruktion o. Ä. gestellt werden müssen.

• Raumhaltige Fassadenunterkonstruktionen: Im Fall von vorgehängten Fassadensystemen kann eine deutliche plastische Gestaltung einer Fassade dadurch herbeigeführt werden, dass der Wandabstand der Fassadenverkleidung zur tragenden Fassade unterschiedlich tief ausgeführt wird.

Alle diese Beispiele haben gemein, dass sie räumlich in städtebaulichem Sinn wirksam sein können, verhältnismäßig einfach zu konstruieren und deshalb auch kostengünstiger sind, als wenn die gleichen Vor- und Rücksprünge durch den eigentlichen Baukörper mit seiner thermischen Hülle gebildet werden. Da man sich außerhalb der thermischen Hülle bewegt, sind alle Anschlüsse einfacher, ist die Wärmebrückenproblematik sehr gering. Zudem sind die Anforderungen an den entstehenden Raum deutlich geringer, weil es sich eben gerade nicht um Wohnraum, sondern häufig um ein willkommenes zusätzliches Flächenangebot handelt. Die geringeren Anforderungen an die Konstruktion verringern neben den Errichtungskosten auch den späteren Wartungsaufwand, da die Bauteile robuster ausgeführt werden können und weniger gravierende Bauschäden zu befürchten sind. Werden diese „Applikationen“ wirklich als eigenständige Konstruktionen ausgeführt, ergeben sich meistens auch noch Vorteile bei einer End-of-Life-Betrachtung. Es bietet sich an, sie in Bauweisen zu errichten, bei denen später die Baumaterialien wieder sortenrein getrennt und anschließend einem gezielten stofflichen Recycling oder einer Wiederverwendung zugeführt werden können. Der eigentliche, hochwertige Baukörper mit seiner thermischen Hülle lässt sich sehr einfach und v. a. wirtschaftlich halten. Im Sinne einer nachhaltigen Bauweise kann hier, auf den gesamten Lebenszyklus bezogen, v. a. auf ökonomischer Seite gepunktet werden.

Kompakt oder solar aktiv?

Werden Dach- und Fassadenflächen durch die Integration von Photovoltaikmodulen zur Energiegewinnung aktiviert, so kann eine Vergrößerung der Hüllfläche den Energiebedarf eines Gebäudes für den Gebäudebetrieb auf das Jahr bezogen sogar senken. Immer dann, wenn in irgendeiner Form energetische Autarkie mit einem Gebäude angestrebt wird, müssen solar aktive Flächen möglichst groß ausfallen. Der mögliche Energieertrag eines PV-Moduls im Lauf eines Jahres ist im Schnitt ca. zehnmal höher als der Energieverlust der entsprechenden Hüllfläche bei heutigem Dämmstandard während der Heizperiode. Bei solchen Betrachtungsweisen ist jedoch wieder das Problem der Energiespeicherung zu lösen, da der Energieverlust der Hüllfläche im Wesentlichen in einem Zeitraum stattfindet, in dem die PV-Elemente deutlich weniger oder gar keine Energie liefern, nämlich in den Wintermonaten bzw. während der Nacht. Im Sommer werden dafür erhebliche Überschüsse erwirtschaftet.

Nicht zu vergessen ist natürlich die Tatsache, dass die Vergrößerung der Hüllfläche zugunsten der PV-Nutzung unweigerlich zu einem erhöhten Ressourcenbedarf für die Baukonstruktion führt, was wiederum in die Nachhaltigkeitsbetrachtungen einzubeziehen ist.

Flächenkünstler Tiny House

Die Kompaktheit des Baukörpers allein ist noch nicht Garant für ein nachhaltiges Bauwerk. Entscheidend ist eine Grundrissgestaltung, die in dem geschaffenen Bauwerksvolumen eine möglichst hohe Nutzungsdichte ermöglicht. Letztlich muss für ein Gebäude ein Optimum gefunden werden, das je nach Gebäudetypus bei möglichst geringer Hüllfläche möglichst vielen Personen z. B. Wohnraum oder einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Eine interessante Entwicklung zeichnet sich in der wachsenden Tiny-House-Bewegung ab. Menschen versuchen, wieder auf engstem Raum zu leben und sich in vielerlei Hinsicht einzuschränken. Die damit verbundene Reduktion auf wenig Güter und geringe Wohnflächen führt zu einer nachhaltigen Lebensweise im Alltag, auch wenn das Tiny House per se kein vernünftiger Ansatz für ein nachhaltiges Gebäude darstellt. Das Verhältnis von Hüllfläche zu Wohnfläche, aber auch von Hüllfläche zu Bewohner ist extrem ungünstig. So ist die Hüllfläche des Tiny Houses ähnlich groß oder gar größer als die Hüllfläche, die für eine Person in einem Vier-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus anfällt. Wird das Tiny House also nur von einer Person bewohnt, ist der Pro-Kopf-Energiebedarf für die 20 m² Tiny House-Wohnfläche genauso groß wie der pro-Kopf-Energiebedarf der vierköpfigen Familie auf 160 m² Wohnfläche im Einfamilienhaus. Im Geschosswohnungsbau liegt der Energiebedarf pro Kopf dann noch einmal deutlich darunter.

Ähnlich ungünstig schneiden Tiny-House-Siedlungen bei der benötigten Grundstücksfläche ab. Mit den erforderlichen Abstands-/Freiflächen liegt der Pro-Kopf Grundflächenbedarf in ähnlichen Dimensionen wie in Einfamilienhaussiedlungen und damit weit über dem Grundstücksflächenbedarf des verdichteten Wohnungsbaus. Trotzdem kann man vom Tiny House lernen. Entscheidend für ein Leben auf so geringer Wohnfläche ist die Minimierung der Verkehrsflächen, die Doppelnutzung verschiedener Flächen und die Möglichkeit, bei geeigneter Witterung den Außenraum aktiv mit zu nutzen. Beim Tiny House handelt es sich in den meisten Fällen um Einraum-Konzepte mit Nasszelle, die keine Flurbereiche besitzen. Beim Mobiliar überwiegen Einbaumöbel, die eine optimale Raumausnutzung gewährleisten. Galerieflächen (oft Schlafebenen) ermöglichen die Doppelnutzung einzelner Grundflächenbereiche, setzen aber eine gewisse Raumhöhe voraus. Tiny Häuser haben deshalb häufig lichte Raumhöhen von mehr als 3 m. Die Treppen, um die Galerieflächen zu erreichen, werden unterbaut bzw. sind Möbelstücke. Großzügige Terrassen verdoppeln häufig die Wohnfläche bei guter Witterung, sind allerdings sehr viel günstiger herstellbar als geschlossener Wohnraum.

Diese Aspekte könnten auch im normalen Wohnungsbau Anwendung finden, und es lohnt sich, über entsprechende Ansätze nachzudenken, weil auf diese Weise ausgesprochen nachhaltige Wohnprojekte i. S. v. Ressourcen-, Energie- und Flächeneffizienz realisierbar wären. Wichtig ist natürlich, dass die Qualitäten, z. B. der zur Verfügung gestellten Grundrisse, Außenräume und Erschließungen, diesem hohen Grad der Verdichtung gerecht werden, um auf diese Weise die Akzeptanz der Bewohner herbeizuführen. Ähnliche Ansätze sind auch im Nichtwohnungsbau denkbar. Shared-Desk-Konzepte führen zu einer Mehrfachnutzung von Flächen bei Bürogebäuden. Bei neueren Großraumbüros wird der Flächenbedarf des individuellen Arbeitsplatzes oft stark minimiert, um dann einerseits mehr nutzbare Gemeinschaftsflächen, aber auch kleine, nicht individualisierte Rückzugsorte, wie z. B. „Telefonzellen“, anzubieten. Auch hier können Außenbereiche miteinbezogen werden, indem für entsprechenden Blendschutz und Medienversorgung gesorgt wird. Grundsätzlich gilt für alle Nachhaltigkeitsstrategien mit Suffizienzansätzen, dass die Akzeptanz solcher Konzepte nur durch hohe planerische Qualität und am besten auch in Verbindung mit einer Nutzerbeteiligung erreicht werden kann. Nachhaltig werden sie erst durch die Dauerhaftigkeit solcher Lösungen. Der mit diesen Strategien verbundene Verzicht muss sich für die jeweiligen Nutzer offensichtlich lohnen.

Der Autor

Prof. Friedemann Zeitler ist Dipl.-Ing. Architekt und Energieberater (HWK). Nach fünf Jahren praktischer Berufserfahrung als Architekt war er wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Baukonstruktion und Baustoffkunde an der TUM. In seiner anschließenden Tätigkeit als Fachredakteur am Institut für internationale Architektur-Dokumentation (DETAIL-Verlag) war er u. a. für mehrere Buchproduktionen verantwortlich. Sein weiterer beruflicher Werdegang führte ihn über die Partnerschaft im Bausachverständigenbüro Siebert in Penzberg zur Gründung der Plan-Bee GmbH, Planungsgesellschaft für Bauphysik und Energieeffizienz, mit den Arbeitsschwerpunkten thermische Bauphysik, Gebäudethermografie und Energieberatung, insbesondere im Bereich der Nichtwohngebäude nach DIN V 18599. Seit Sommer 2011 ist er Professor an der Hochschule Coburg mit dem Lehrgebiet „energetische Bewertung und Optimierung von Gebäuden“